- Mensch und Tier in der Einhornhöhle

- - Forschung:

Die Kunde N. F.53; 2002

- Die Suche nach dem diluvialen Menschen - oder:

- Die Erforschungsgeschichte der Einhornhöhle

Von Ralf Nielbock

Die Große Sintflut: Für Generationen von Forschern war sie ein hemmendes Dogma. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts interessierte sich niemand für die mögliche Existenz einer menschlichen Kreatur vor der Zeit unserer heutigen Menschen. Es war selbstverständlich und letztendlich ja auch unumstößlich, dass der Mensch zu einem bestimmten, gar nicht all zu lange zurückliegendem Zeitpunkt und in seiner Vollkommenheit fix und fertig ohne Vorfahren und Vergangenheit entstanden ist. Vor allem wir Abendländler kannten ihn bis auf eine überschaubare Menge an Exemplaren, die vor diesem Ereignis lebten, bislang nur als nachsintflutliche Spezies. Es gab kein Nachdenken über die eine mögliche Herkunft des Menschen aus der Natur und damit einer Weiterentwicklung dieser Lebensform oder gar Verwandtschaft mit anderen Lebewesen. Ein inakzeptables Sakrileg!

Immer wieder gab es Vorstöße mutiger Naturforscher, die ihre Erkenntnisse nicht mit der klassischen Auslegung der Bibel in Einklang bringen konnten und sich damit langsam und unter großem Widerstand anderer Gelehrter von dem bisherigen Weltbild lösten. Unter denen der Biologie zugewandten Forschern sind hier zu nennen Carl Linnaeus, der bereits 1758 in seiner Systema Naturae den Menschen als Homo sapiens ins Regnum animale stellt, sowie Charles Darwin und Thomas Huxley. Die Erforschung eines "vorzeitlichen Menschen" begann mit den ersten aus damaliger Sicht bereits erkennbaren eindeutigen Funden, die nicht mit der eigenen Spezies in Einklang zu bringen waren. Im Jahre 1830 wurden in Belgien von Charles Schmerling fossile Menschenknochen gefunden. 1848 folgte der Funde eines fossilen Menschenschädels in Gibraltar, Homo calpius bezeichnet. Die entscheidende Wende brachte die Entdeckung von alten Knochen in einer von Steinbrucharbeiten angeschnittenen Höhle im Neandertal bei Düsseldorf. Der Wuppertaler Naturforscher Johann Fuhlrott erkannte in den Funden nicht nur menschliche Knochen. Er und der Bonner Anatom Hermann Schaffhausen stuften die Funde als Reste eines robusten vorzeitlichen diluvialen Menschen ein. In der der Vorstellung ihrer Funddeutung nachfolgenden Diskussion zeigte sich der Berliner Arzt und Anatom Rudolf Virchow als ihr größter Widersacher. Er hielt die Funde für die Reste eines krankhaft veränderten rezenten Menschen. Trotz dieser Ablehnung war der Fund des "Neandertalers" der Beginn der intensiven Suche nach dem diluvialen Menschen, der sich ja dann auch Virchow mit seinen Grabungen in der Einhornhöhle bei Scharzfeld am südlichen Harzrand anschloss.

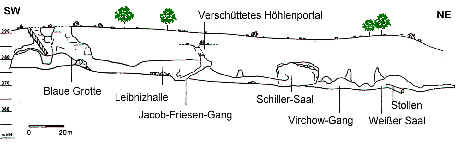

- Abb. 1

- Einhornhöhle bei Scharzfeld, Ldkr. Osterode am Harz.

- Saigerriss durch die Höhle mit Lage des Jacob-Friesen-Ganges

- (vereinfachte Darstellung , ergänzt nach Vladi 1984).

Die

Einhörner: Diese Höhle war von jeher ein gern besuchter Ort von Forschern und Gelehrten, aber auch von Einhornschürfern, Scharlatanen und Knochensuchern, die das "Ergrabene" versilberten. Die

Erforschung von Ergrabenen Überresten = Fossilien hatte in ihrer frühwissenschaftlichen Phase von Anbeginn an schon starkes Interesse am Harz. Bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts tauchte der Begriff lat. "fossilis" bei Georg Agricola auf, der sich ja

einschlägig mit dem Harzer Bergbau befasste. Neben den eigentlichen Harzfossilien erlangten auch gerade Funde von Säugetierknochen und -zähnen im Harzvorland, die schon seit Beginn der frühen Neuzeit in Steinbrüchen und Lehmgruben durch Zufall oder durch Nachgraben gefunden wurden, Beachtung in den damaligen für die Naturwissenschaften aufgeschlossenen

Kreisen, auch wenn die Deutung all dieser Funde aus heutiger Sicht mitunter sehr eigenartig war. Herausragendes Objekt war und ist hier die Einhornhöhle bei Scharzfeld. Sie wurde bereits 1541 erstmals schriftlich erwähnt und der Einbecker Chronist Letzner berichtete bereits 1583 über intensive und seit geraumer Zeit andauernde Grabungen nach Einhornknochen: "One Zweiffel werden sich in dieser Hoele verdechtige bese Leute uffhalten, so der Todten Gebein mit sich heruas nehmen und dem eintfeltigen Bauernvolck vor Einhorn verkeuffen...", wobei es sich aus heutiger Sicht teilweise sogar um frühgeschichtliche Skelettfunde gehandelt hat (F.REINBOTH; F.VLADI 1980).

Die Knochensuche galt überwiegend dem sagenumwobenen Einhorn, dessen Reste als Heil-mittel gepriesen wurden. Bereits seit der Antike, aber vor allem in der mittelalterlichen

Medizin und heute noch in Ostasien wurde den Produkten aus Einhornresten wundertätige Wirkung zugeschrieben. In das 17. Jahrhundert fällt die Blütezeit des Handels mit Einhorn aus dieser Höhle. Der große Naturforscher Leibniz, der die Höhle 1686 persönlich aufgesucht hatte,

prognostizierte aber eine baldige Erschöpfung der Knochenvorkommen. Obwohl die Funde aus der

Einhornhöhle schon 1656 durch den Kieler Arzt und Anatom J.D. Horst als Reste von Bären,

Löwen und Menschen bestimmt wurden (VLADI 1984), beschrieb Leibniz in seiner "Protogaea" (Manuskript ab 1691, posthum 1749 erschienen) die in der Einhornhöhle gefundenen Fossilien ebenfalls noch als

Knochen des Einhorns. Ebenso deutete der Nordhäuser (Einhorn-)Apotheker G.H. Behrens in seiner "Hercynia Curiosa" (1703) die Höhlen-funde. Besonders die Apotheker versprachen sich von dieser Substanz einen guten Absatz. Als Gütezeichen unterschieden sie dieses

"gegrabene Einhorn" (Unicornu fossile), neben den Höhlenfunden insbesondere

Stoßzähne des Mammuts, als echtes Einhorn (Unicornu verum) vom falschen

Einhorn (Unicornu falsum), welches als

zunehmender Import u.a. von Narwal-Stoßzähnen zum Verfall der

Einhornpreise führte. Anzumerken ist dabei, dass es gerade ein Stosszahn ist, der das von Leibniz

rekonstruierte Einhorn krönt. Über die Natur des Einhorns wie auch die Herkunft der Knochen waren sich über

Jahrhunderte hinweg Anwender, Apotheker und Forscher unklar. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wiesen

Naturkundler wie der Franzose G.Cuvier, Begründer der Wirbeltier-Paläontologie

oder der Göttinger Blumenbach, beide gute Kenner der

Höhlenfunde, das Einhorn in das Reich der Fabel.

|

|

1780 besuchte und zeichnete siebzehnjährig der spätere hannoversche Hofmaler Johann Heinrich Ramberg die Höhle. Aus seiner Feder stammt auch die kopierte Form einer ersten markscheiderischen Vermessung der Höhle (Reinboth 1978, 54-56). 1784 unternahm Goethe zusammen mit Kraus auf seiner dritten Harzreise einen Abstecher zur Einhornhöhle. Das Ergebnis der Befahrung schlug sich aber nur wenig in seinem Reisebericht nieder. Als Gesteinsammler bot sie ihm wenig und die Knochenreste waren im Lehm verborgen. Von Kraus liegen aber Zeichnungen der Höhle vor. Entgegen dem schon frühem auch wissenschaftlichem Interesse wurde die Höhle aber weiterhin vorrangig von Knochensammlern aufgesucht, bis der Vorrat als erschöpft galt. Das Interesse an der Höhle begann zu erlahmen. Der englische Geologe William Buckland suchte die Höhle noch Anfang des 19. Jahrhunderts auf und veröffentlichte 1823 in London einen detaillierten Saigerriss durch die Blaue Grotte, der auch die Lage der vielen Grabungstunnel beinhaltete.

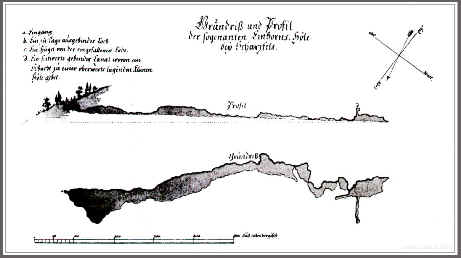

Abb. 3

Einhornhöhle: Historischer Höhlenplan des hannoverschen Hofmalers J.H. Ramberg von 1780.

Der diluviale Mensch: Erst die allgemein einsetzende Wissbegierde an der Erforschung der Menschheitsgeschichte gab eine neue Chance für die Höhle. Auf der Suche nach Fundplätzen des diluvialen Menschen begann Mitte des 19. Jahrhunderts auch in der durch ihre vielen Knochenfunde bekannten Einhornhöhle eine intensive neuzeitliche wissenschaftliche Erforschungsphase. Gerade Rudolf Virchow, bekanntlich ja zunächst Abstreiter der Existenz eines diluvialen Menschen, sollte für die Einhornhöhle der Vorreiter auf der Suche nach eben diesem Menschen werden. Er ging der Fragestellung nach, wie weit die Anwesenheit des Menschen in der Höhle zurück reicht und ob dieser Mensch sich zeitgleich mit dem Höhlenbären, von dem ja die Mehrzahl der Knochenfunde stammt, in der Höhle aufhielt. Nach Sondagen in der Balver Höhle im Sauerland unternahm er hier zusammen mit Carl Horstmann 1872 erste Grabungsversuche (R.Virchow 1872) . Er konnte seine Vorgaben aber nicht untermauern, hatte er doch planlos ausschließlich im Grabungsschutt der vielen Vorgänger gegraben. "Seit Virchow galt immer als höchstes Ziel aller Höhlenarbeiten die Feststellung von Spuren des Eiszeitmenschen", so Jacob-Friesen in seinem Höhlenführerheft (Jacob-Friesen 1926, 23). Die ebenfalls im Harz gelegene Baumannshöhle hatte bereits eine Reihe von zweifelsohne altsteinzeitlichen Feuersteingeräten preisgegeben, der Ansporn war somit groß. Der Hannoversche Amtsrat Carl Struckmann versuchte nachfolgend 1881/82 sein Glück. Er fand in den verschiedensten Teilen der Höhle eine Vielzahl an Tierknochen, aber auch erste Spuren einer frühen menschlichen Besiedlung. Dies waren allerdings vor allem in der Blauen Grotte Artefakte, Gerätschaften und menschliche Knochen des Neolithikums sowie der Bronze- und Eisenzeit. Seine Arbeiten wurden 1888-93 von Paul von Alten, aus Hannover stammender örtlicher Förster, fortgesetzt. Das Ergebnis: viele Bärenknochen, keine Funde der Altsteinzeit.

Jacob-Friesen, langjähriger Direktor des Provinzialmuseums (heute Landesmuseum) Hannover, setzte 1925/26 die Erforschung der Einhornhöhle umfangreich fort. Sein Ziel ist zwar vorrangig das Auffinden verschütteter Höhlenzugänge mit ehemaligen Tageslichtbereichen. Gerade in diesen zudem ungestörten Sedimenten hoffte er auf den Nachweis der Altsteinzeit. Entsprechende Erkenntnisse hatte er bei Ausgrabungen in Frankreich und Spanien gewonnen.

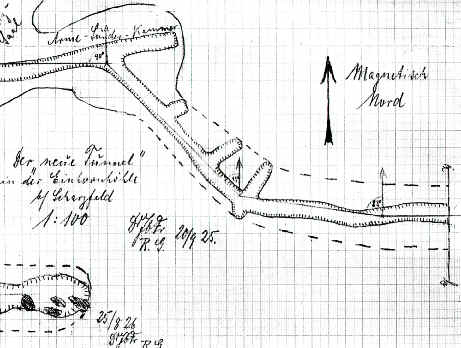

Abb. 4

Einhornhöhle: Original-Risszeichnung aus der Hand von Jacob-Friesen des später nach ihm benannten Ganges "Der neue Tunnel", Grabung 1925/26.

Er orientierte sich am Kluftsystem der Höhle und fand in einer Nische der Leibnizhalle einen ostwärts verlaufenden Spalt. Sich an der Wölbung der Höhlendecke orientierend, grub er einen Tunnel in das Sediment. Seine Grabungsergebnisse mit nur zwei Bärenknochen als Fund waren auf über 30 m Länge im Bereich des neuen Tunnels für ihn selbst enttäuschend: "Ein karges Ergebnis für so viele Arbeit und Kosten, das uns fast mutlos gemacht hätte" (JACOB-FRIESEN 1926, 27). Am Ende des Tunnels fand er 1925 noch ein - unübersehbares - Knochennest mit Resten eis-zeitlicher Tiere, allerdings keine Beweise für eine menschliche Anwesenheit. "Wahrscheinlich wird es uns gelingen, im Verlauf des Tunnels einen großen Höhleneingang zu entdecken, und wenn der Eiszeitmensch je in der Einhornhöhle gewohnt hat, werden seine Reste hier zu finden sein" (JACOB-FRIESEN 1926, 28). Wie recht er doch hatte! Er beendet seine Grabungen, die er im August 1926 wieder aufnahm, nur eine Woche später wegen drohender Einsturzgefahr. Nur noch wenige Meter in horizontaler Richtung trennten ihn vom Tageslicht. Aber auch das konnte er damals nicht wissen. Mit dieser Grabung endete vorerst auch die Suche nach dem diluvialen Menschen der Einhornhöhle. In darauf folgender Zeit wurden 1956-59 von Meischner, Göttingen, und 1968 von Duphorn, Hannover, kleinere geologisch bzw. paläontologisch orientierte Grabungen vorgenommen.

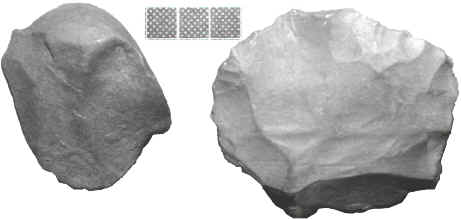

Abb. 6

Einhornhöhle bei Scharzfeld, Grabung Jacob-Friesen-Gang 1985.

Die ersten Artefaktfunde aus dem Mittelpaläolithikum.

Retuschierter Abschlag (links) und oval präparierter Levallois-Abschlagkern (rechts). Maßstab = 3 cm.

Die Perspektive: Jahrhundertelang war die Höhle im Südharz ein ergiebiger Fundplatz des begehrten Einhorns. Obwohl die Quelle der Knochenfunde bislang nicht versiegte, galt bis 1985 die Erforschung der Höhle als abgeschlossen. Die Grabungen der letzten Jahre gaben uns nun zwar einen überaus gewichtigen, aber dennoch nur kleinen Einblick in den tatsächlichen erd- und menschheitsgeschichtlichen Werdegang der Einhornhöhle. Durch diese Untersuchungen konnten erstmals eine altsteinzeitliche Begehung durch den Menschen über lange Zeiträume sowie eine überaus artenreiche Begleitfauna des Höhlenbären Ursus spelaeus nachgewiesen werden (Nielbock 1989). Die Grabungen 1985 - 1988 zeigen somit deutlich, dass die Erforschung der Einhornhöhle noch nicht abgeschlossen ist. Wir stehen erst am Anfang einer großen interdisziplinären wissenschaftlichen Erschließung dieses Geotops. Gerade durch den neuen Erkenntnisstand stellen sich wiederum neue Fragen zur Höhlengenese, zur Paläontologie und Archäologie der Höhle. Alle bisherigen Funde von den Einhornausgräbern bis zur letzten Kampagne stammen nur aus den maximal oberen zwei bis drei Metern Sediment einer, wie Peilstangen- und Kernbohrungen ergaben, bis zu 30 m mächtigen Lockergestein-Höhlenfüllung. Durch diese Bohrungen wurden die Dimensionen der Einhornhöhle und ihres potentiellen Fossil- und Artefaktreichtums erst erkennbar. In den oberen Sedimentschichten haben wir bereits eine kontinuierliche Schichtenabfolge von der "Coladose bis zum Faustkeil". Darunter befinden sich über 5 m mächtige sterile Flusskies-Schotter, die wahrscheinlich in die Saale-Eiszeit einzustufen sind. Zum heutigen Zeitpunkt sind allerdings noch keinerlei Aussagen über Alter, Fauna und auch mögliche archäologische Befunde der darunter liegenden tieferen Sedimentschichten zu treffen: ein reiches Betätigungsfeld zukünftiger interdisziplinärer Arbeit!

In einem internen Grabungsbericht zu seinem letztem Versuch, den Menschen der Altsteinzeit hier zu finden, merkte Jacob-Friesen 1926 an: "Die Verhältnisse in der Einhornhöhle sind so schwierig, dass ohne große Mittel dieses Problem kaum zu lösen sein wird, sodass wir in absehbarer Zeit nicht wieder graben werden". Nach den vielen neuen Funden und Erkenntnisse der letzten Jahre, die ja seinen Wünschen und Vorstellungen entsprachen, scheint diese Zeit jetzt aber gekommen und wir sind es Jacob-Friesen schuldig, das Erbe anzutreten, um den "diluvialen Menschen" der Einhornhöhle zu finden.

Literatur:

Favreau, P. 1904: Eine Station des Höhlenbären-Jägers in der Einhornhöhle bei Scharzfeld (Harz). Der Harz, Magdeburg 1904, 191-200.

Favreau, P. (1907): Die Ausgrabungen in der Einhornhöhle bei Scharzfeld. Zeitschrift für Ethnologie 39. Berlin 1907, 525-540.

Jacob-Friesen, Karl-Hermann 1926: Die Einhornhöhle bei Scharzfeld, Kreis Osterode a. Harz. Führer zu urgeschichtlichen Fundstätten Niedersachsens, Nr.2, Hannover 1926.

Löns, Hermann 1907: Was geht in Scharzfeld vor?. - Heimat, 12/1907, Hannover, 1-2.

Nielbock, Ralf 1987: Holozäne und jungpleistozäne Wirbeltierfaunen der Einhornhöhle/Harz. Dissertation TU Clausthal. 194 S., 121 Abb., 21 Tab. Clausthal 1978.

Nielbock, Ralf 1989: Die Tierknochenfunde der Ausgrabungen 1987/88 in der Einhornhöhle bei Scharzfeld. Archäologisches Korrespondenzblatt 19, Mainz, 217-23O.

Reinboth, Friedrich 1978: Die Darstellung der Einhornhöhle bei Scharzfeld von der frühwissenschaftlichen Zeit bis zur Gegenwart. Harz-Zeitschrift, Jg.30, Braunschweig 1978, 45-68.

Reinboth, Friedrich, Vladi, Firouz 1980: Johann Letzners Beschreibung der Steinkirche und der Einhornhöhle bei Scharzfeld. Harz-Zeitschrift, Jg.32, Braunschweig 1980, 77-91.

Veil, Stephan 1989: Die archäologisch-geowissenschaftlichen Ausgrabungen 1987/88 in der Einhornhöhle bei Scharzfeld, Ldkr. Osterode am Harz. Archäol. Korr.blatt 19, Mainz, 203-216.

Virchow, Hans 1907: Bericht Einhornhöhle. Z. f. Ethnologie, Berlin 1907, 980-989.

Virchow, Rudolf 1872: Über bewohnte Höhlen der Vorzeit, namentlich die Einhornhöhle im Harz. In: Zeitschrift für Ethnologie, Jg. 4 (1872), 251-258.

Vladi, Firouz 1984: Führer durch die Einhornhöhle bei Scharzfeld. Herzberg.